иҝ‘ж—ҘпјҢжҲ‘ж Ўе…ЁеӣҪй«ҳж Ўй»„еӨ§е№ҙејҸж•ҷеёҲеӣўйҳҹгҖҒеӣҪ家жһ—иҚүеұҖжһ—дёҡе’ҢиҚүеҺҹ科жҠҖеҲӣж–°еӣўйҳҹвҖ”вҖ”жһ—еӯҰйҷўжЈ®жһ—з»ҸзҗҶеӯҰ科森жһ—з»ҸиҗҘж•ҷеёҲеӣўйҳҹпјҢд»ҘдёңеҢ—жё©еёҰеӨ©з„¶жһ—еӣәе®ҡзӣ‘жөӢж ·ең°дёәеҹәзЎҖпјҢеҲҶжһҗдәҶж ‘жңЁеҠҹиғҪжҖ§зҠ¶еҜ№дәҺдёӘдҪ“з”ҹй•ҝзҡ„еҪұе“ҚгҖӮз ”з©¶жҲҗжһңд»ҘвҖңLeaf and root economics space in Fraxinus mandshurica: A test of the multidimensional trait framework within speciesвҖқдёәйўҳпјҢеҸ‘иЎЁеңЁеӣҪйҷ…зҹҘеҗҚз”ҹжҖҒеӯҰжңҹеҲҠгҖҠJournal of EcologyгҖӢпјҲзҺҜеўғ科еӯҰдёҺз”ҹжҖҒеӯҰдёҖеҢәTopжңҹеҲҠпјүдёҠгҖӮ

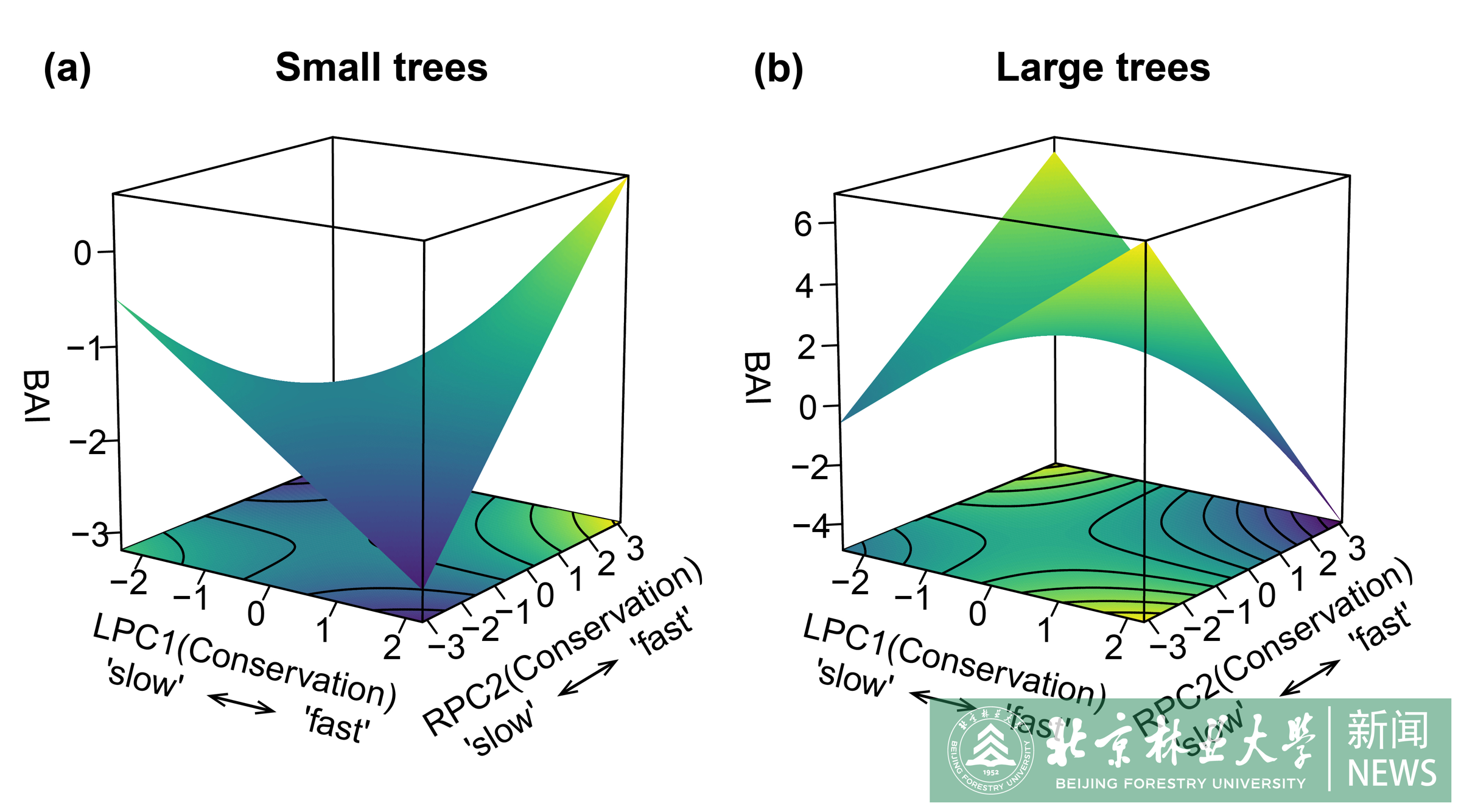

еңЁе…ЁзҗғзҺҜеўғеҸҳеҢ–зҡ„еӨ§иғҢжҷҜдёӢпјҢж·ұе…ҘзҗҶи§ЈжӨҚзү©еҠҹиғҪжҖ§зҠ¶дёҺз”ҹй•ҝд№Ӣй—ҙеҶ…еңЁиҒ”зі»пјҢеҜ№дәҺйў„жөӢзҫӨиҗҪеҠЁжҖҒеҸҳеҢ–д»ҘеҸҠз”ҹжҖҒзі»з»ҹеҠҹиғҪзҡ„жј”еҸҳи¶ӢеҠҝиҮіе…ійҮҚиҰҒгҖӮд»ҘеҫҖеӨ§еӨҡж•°з ”з©¶дё»иҰҒеҹәдәҺзү©з§Қе№іеқҮжҖ§зҠ¶пјҢд»ҺиҖҢеҜјиҮҙдәҶеҜ№з§ҚеҶ…еҸҳејӮиҝҷдёҖе…ій”®еӣ зҙ зҡ„еҝҪи§ҶгҖӮиҜҘз ”з©¶д»ҘжҲ‘еӣҪдёңеҢ—жё©еёҰжЈ®жһ—зҸҚиҙөж ‘з§Қж°ҙжӣІжҹідёәеҜ№иұЎпјҢйҖҡиҝҮйҮҮйӣҶдёҖзі»еҲ—еҸ¶зүҮе’Ңеҗёж”¶ж №жҖ§зҠ¶пјҢеңЁз§ҚеҶ…ж°ҙе№ідёҠжҺўи®ЁдәҶжҖ§зҠ¶й—ҙе…ізі»еҸҠе…¶й©ұеҠЁеӣ еӯҗпјҢиҜ„дј°дәҶең°дёҠдёҺең°дёӢеҠҹиғҪжҖ§зҠ¶еҜ№дәҺж ‘жңЁз”ҹй•ҝзҡ„еҪұе“ҚгҖӮз ”з©¶еҸ‘зҺ°пјҢеңЁдёӘдҪ“ж°ҙе№ідёҠеҸ¶зүҮе’Ңеҗёж”¶ж №жҖ§зҠ¶еқҮе‘ҲзҺ°еӨҡз»ҙе…ұеҸҳејӮжЁЎејҸпјҢйӘҢиҜҒдәҶеҸ¶зүҮе’Ңж №зі»з»ҸжөҺз©әй—ҙзҡ„еӨҡз»ҙжЎҶжһ¶еңЁз§ҚеҶ…ж°ҙе№ізҡ„йҖӮз”ЁжҖ§гҖӮеҸ¶зүҮдёҺж №зі»жҖ§зҠ¶з»ҙеәҰд№Ӣй—ҙж— жҳҫи‘—зӣёе…іжҖ§пјҢиЎЁжҳҺдёӘдҪ“ж°ҙе№ізҡ„иө„жәҗиҺ·еҸ–зӯ–з•ҘеңЁеҸ¶зүҮе’Ңж №зі»д№Ӣй—ҙеӯҳеңЁи§ЈиҖҰзҺ°иұЎгҖӮиҝҷз§Қи§ЈиҖҰдёҺеҸ¶зүҮе’Ңж №зі»еҜ№зҺҜеўғе’ҢдёӘдҪ“еӨ§е°Ҹзҡ„дёҚеҗҢе“Қеә”жңәеҲ¶жңүе…ігҖӮж №зі»жҖ§зҠ¶жӣҙжҳ“еҸ—еҲ°еұҖйғЁзҺҜеўғеҪұе“ҚпјҢиҖҢеҸ¶зүҮжҖ§зҠ¶еҲҷдёҺж ‘жңЁеӨ§е°ҸеҜҶеҲҮзӣёе…ігҖӮжӯӨеӨ–пјҢз ”з©¶еҸ‘зҺ°ж №зі»жҖ§зҠ¶жҜ”еҸ¶зүҮжҖ§зҠ¶жӣҙиғҪжңүж•Ҳең°йў„жөӢж ‘жңЁзҡ„з”ҹй•ҝпјҢиҝҷдёҖеҸ‘зҺ°ејәи°ғдәҶж №зі»жҖ§зҠ¶зҡ„йҮҚиҰҒжҖ§гҖӮ然иҖҢпјҢе°Ҹж ‘е’ҢеӨ§ж ‘еңЁеҸ¶зүҮе’Ңж №зі»зҡ„вҖңеҝ«-ж…ўвҖқзӯ–з•Ҙз»„еҗҲдёӯиЎЁзҺ°еҮәдёҚеҗҢзҡ„з”ҹй•ҝеі°еҖјпјҢиЎЁжҳҺжҖ§зҠ¶еҜ№дәҺз”ҹй•ҝзҡ„еҪұе“ҚдјҡйҡҸзқҖж ‘жңЁеӨ§е°ҸиҖҢеҸҳеҢ–гҖӮиҜҘз ”з©¶зӘҒз ҙдәҶдј з»ҹзү©з§Қй—ҙжҖ§зҠ¶жҜ”иҫғзҡ„еұҖйҷҗпјҢжҸӯзӨәдәҶз§ҚеҶ…жҖ§зҠ¶еҸҳејӮзҡ„е…ій”®дҪңз”ЁпјҢйҖҡиҝҮж•ҙеҗҲең°дёҠдёҺең°дёӢжҖ§зҠ¶д»ҘеҸҠдёӘдҪ“еҸ‘иӮІжғ…еҶөпјҢдёәжӣҙзІҫеҮҶең°йў„жөӢж ‘жңЁз”ҹй•ҝжҸҗдҫӣдәҶе…Ёж–°и§Ҷи§’гҖӮ

еҸ¶зүҮе’Ңж №зі»еҠҹиғҪжҖ§зҠ¶еҜ№ж ‘жңЁз”ҹй•ҝзҡ„еҪұе“Қ

жҲ‘ж Ўжһ—еӯҰйҷўжЈ®жһ—з»ҸзҗҶеӯҰеҚҡеЈ«з”ҹиҫҫж—ҘзҪ•дёәи®әж–Ү第дёҖдҪңиҖ…пјҢжһ—еӯҰйҷўеј жҳҘйӣЁж•ҷжҺҲдёәйҖҡи®ҜдҪңиҖ…гҖӮжһ—еӯҰйҷўиөөз§Җжө·ж•ҷжҺҲпјҢеҫ·еӣҪе“Ҙе»·ж №еӨ§еӯҰKlaus von Gadowж•ҷжҺҲпјҢеҗүжһ—зңҒжһ—科йҷўеј еҝ иҫүз ”з©¶е‘ҳгҖҒдҪ•жҖҖжұҹз ”з©¶е‘ҳеҸӮдёҺдәҶз ”з©¶гҖӮ

иҜҘз ”з©¶еҫ—еҲ°дәҶеӣҪ家йҮҚзӮ№з ”еҸ‘и®ЎеҲ’пјҲ2022YFD2201003пјүгҖҒеӣҪ家иҮӘ然科еӯҰеҹәйҮ‘йЎ№зӣ®пјҲ32371870пјүзҡ„иө„еҠ©гҖӮ

и®әж–Үй“ҫжҺҘпјҡ https://doi.org/10.1111/1365-2745.70018